Se penso a cosa si può sopportare, quante fatiche, quante scomodità si possono sopportare e si sopportano di fatto quando …

La piazza di discussione del Filo di Arianna

Se penso a cosa si può sopportare, quante fatiche, quante scomodità si possono sopportare e si sopportano di fatto quando …

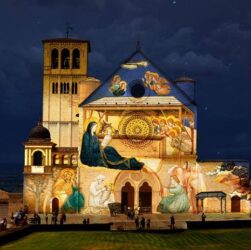

Il senso del Natale non è quello consumistico imposto dal capitalismo.

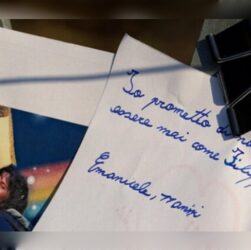

Cosa insegna un bambino sull’omicidio di Giulia a tutti noi.

Sono sempre stupito dalla capacità di Dante di dire le cose. Forse perché era il primo; forse perché se la …

Ho sempre pensato che la menzogna nasca quando si crea una scissione tra l’essere e l’apparire, tra il modo in …

Zio è una webzine non banale che parla di come i giovani vivono la rete. Devo al suo curatore e …

Fare politica a scuola è lecito? Certamente no, se si intende con ciò fare propaganda a favore di un singolo …

Una riflessione al volo sul fatto che questo blog, ben lungi dall’essere un porto sicuro per i miei pensieri, sparirà …

Leggo oggi 5 gennaio 2002 sul Corriere della Sera che gli stoccaggi di gas in Italia sono ancora all’83% della …

In questi giorni, grazie a una mia studentessa, che devo chiamare solo I. per la privacy, ho scoperto una funzionalità …