René Descartes forms the foundation of many ethical dilemmas we face in the 21st century. We must come to terms …

La piazza di discussione del Filo di Arianna

René Descartes forms the foundation of many ethical dilemmas we face in the 21st century. We must come to terms …

in questo post cercherò di sviluppare una intuizione banale ma forse non troppo sul labirinto come simbolo della tecnologia Il …

Nella tradizione occidentale (cioè greca) c’è un concetto (non è propriamente un concetto, ma non so che altra parola usare) …

Come tutte le cose importanti della vita, parlare della felicità sembra facile: e non lo è. Parafrasando la celebre frase …

La diffusione dei New Media, nonché l’attuale impegno del ministero dell’Istruzione verso forme digitali o ibride dei libri di testo, …

Molto interessante questo sito di filosofia https://ritirifilosofici.it/ Dalla presentazione: Noi non siamo un gruppo di consulenza filosofica, né abbiamo inteso …

Non si può conoscere l’ignoranza. L’ignoranza è un non essere, è il fatto di non conoscere; se tu non sai …

Uno dei temi più caldi di questi mesi è vedere se e come i nuovi software LLM possono essere utilizzati …

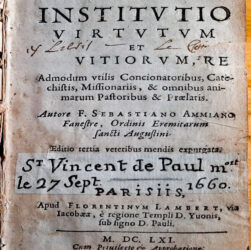

I nostri prodotto digitali non sopravviveranno molto a lungo dopo la nostra morte: non tanto quanto i vecchi libri.

Fare il bene non significa affatto non fare il male. Questo è un grandissimo equivoco: credere che sia sufficiente non …