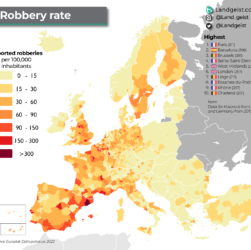

Mappa creata da Landgeist. Il testo è tradotto AI da BrilliantMpas Questa mappa illustra il tasso di rapine per 100.000 …

La piazza di discussione del Filo di Arianna

Mappa creata da Landgeist. Il testo è tradotto AI da BrilliantMpas Questa mappa illustra il tasso di rapine per 100.000 …

Riporto a futura memoria una parte del documento il cui originale si trova qui Domanda: Quali sono, secondo la Vostra …

in questo post cercherò di sviluppare una intuizione banale ma forse non troppo sul labirinto come simbolo della tecnologia Il …

“Scrolling infinito è un lungo lavoro di induzione con lo scopo di costruire un sistema teorico che tenga assieme le buone …

Nella tradizione occidentale (cioè greca) c’è un concetto (non è propriamente un concetto, ma non so che altra parola usare) …

Come tutte le cose importanti della vita, parlare della felicità sembra facile: e non lo è. Parafrasando la celebre frase …

Se penso a cosa si può sopportare, quante fatiche, quante scomodità si possono sopportare e si sopportano di fatto quando …

La diffusione dei New Media, nonché l’attuale impegno del ministero dell’Istruzione verso forme digitali o ibride dei libri di testo, …

Non si può conoscere l’ignoranza. L’ignoranza è un non essere, è il fatto di non conoscere; se tu non sai …

Uno dei temi più caldi di questi mesi è vedere se e come i nuovi software LLM possono essere utilizzati …